Gelegentlich werde ich gefragt, für wie wahrscheinlich ich es halte, dass literarische Übersetzung aus dem Japanischen vollständig von Maschinen übernommen wird. (Für technische Übersetzungen ist dieser Schritt längst gekommen.) Die Antwort lautet: Auch heute werden schon literarische Texte automatisch übersetzt – beispielsweise digitale Groschenromane bei Amazon. So lange es Verlage gibt, die ihr Handwerk ernst nehmen, wird diese Arbeit aber wohl nicht völlig in maschinelle Verantwortung übergehen.

Sicherlich ist das Japanische auch eine der Sprachen, die sich durch große Kontextabhängigkeit (beispielsweise durch das Aussparen des Subjekts im Satzgefüge) dem automatischen Übersetzen am ehesten entzieht. Dennoch sollte man sich nichts vormachen: Die wenigsten Menschen hätten sich vor zehn Jahren vorstellen können, was Deepl mittlerweile recht verlässlich erstellt, und es ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnisse mit der Zeit weiter verbessern werden.

Ich würde auch niemandem raten, auf Übersetzungsmaschinen zu verzichten. Diese Technik befähigt einen doch immerhin jetzt schon, einen Überblick auch über Texte zu erhalten, deren Ausgangssprache man nicht beherrscht. Bei literarischen Übersetzungen möchte ich dennoch nahelegen, erst einmal selbst zu überlegen, ehe man den Text durch die Maschine jagt. Es besteht sonst die Gefahr, dass die – standardisierten, gefälligen – Übersetzungsvorschläge die eigene Ausdrucksweise verflachen. Aus diesem Grund genügt es aus meiner Sicht auch nicht, Texte erst maschinell übersetzen zu lassen und hinterher jemanden vom Fach das Ganze auf Richtigkeit prüfen zu lassen. Einerseits werden so schnell “stimmige” Formulierungen akzeptiert, die aber vielleicht nicht ganz den Kern treffen. Und andererseits gibt ein:e Übersetzer:in auch ein Stück Individualität und gedankliche Tiefe in den Text, der von Maschinen (noch) nicht bewerkstelligt wird.

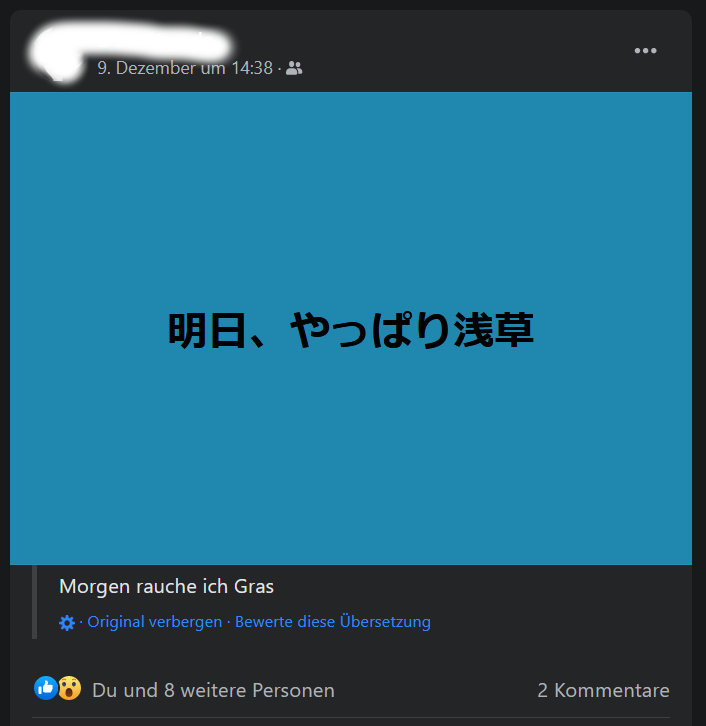

Und aus aktuellem Anlass: Diese Art unterhaltsamer Fehlübersetzungen – hier von Facebook – ist in Zukunft seltener zu erwarten.

Wie erwähnt, arbeitet das Japanische recht effektiv und spart aus, was nicht zwingend nötig ist. Hier steht nur: “Morgen, wie erwartet, niedriges Gras.” Meine Humanübersetzung, bei der ich in eckigen Klammern ergänzt habe, was im Japanischen ausgespart ist, lautet: “Morgen [gehe ich] wie erwartet [nach] Asakusa [(ein Viertel in Tokyo)]”.

Ein bisschen dauert es also vermutlich noch.